Publié le 27 octobre 2025 – Mis à jour le 31 octobre 2025

Christian Braendle, chercheur au sein de de l'Institut de Biologie Valrose (iBV), étudie l'auto-organisation de l'ARN chez les êtres vivants.

LES COULISSES D'UNE CARRIÈRE EN RECHERCHE

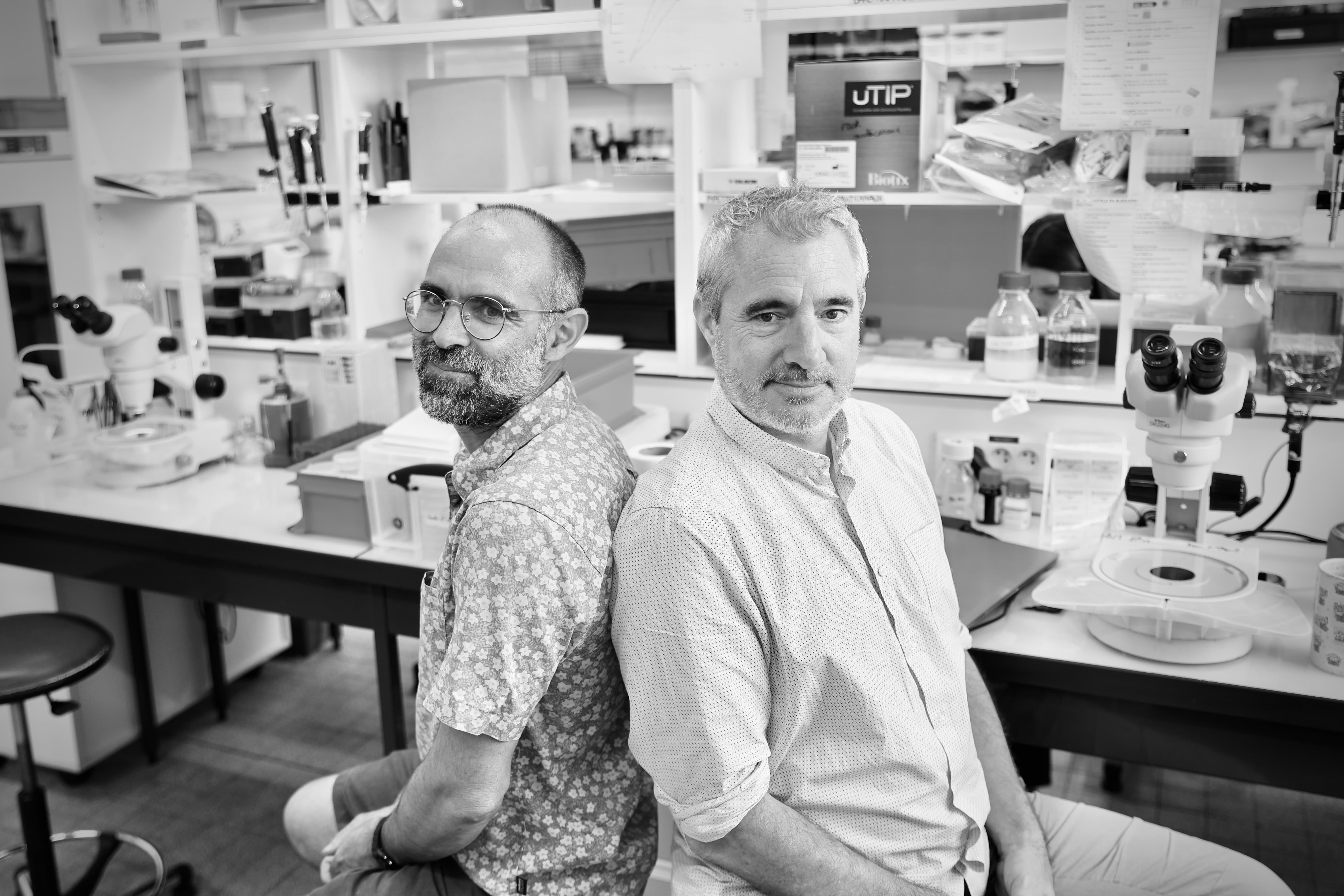

Christian Braendle, chercheur au sein de de l'Institut de Biologie Valrose (iBV), étudie l'auto-organisation de l'ARN chez les êtres vivants avec son collègue chercheur Arnaud Hubstenberger.

Qu'est-ce qui vous a initialement attiré vers votre domaine de recherche ?

"J’ai toujours été fasciné par l’histoire naturelle. Adolescent, j’élevais chez moi des lézards, des insectes, des araignées, et même des scorpions. Cette passion pour le vivant m’a conduit naturellement vers la biologie. C’est à l’université que j’ai découvert la génétique évolutive, un domaine qui allie curiosité fondamentale et rigueur scientifique."

Y a-t-il eu un moment particulier dans votre vie où vous avez su que vous vouliez devenir chercheuse ?

"Oui, j’ai pris cette décision au lycée. Même en ayant du mal avec le latin ou les maths, je me disais que c’était un passage obligé pour faire de la biologie. Cela m’a donné une direction claire et beaucoup de motivation. Cette conviction m’a accompagné pendant mes études et au-delà."

"J’ai toujours été fasciné par l’histoire naturelle. Adolescent, j’élevais chez moi des lézards, des insectes, des araignées, et même des scorpions. Cette passion pour le vivant m’a conduit naturellement vers la biologie. C’est à l’université que j’ai découvert la génétique évolutive, un domaine qui allie curiosité fondamentale et rigueur scientifique."

Y a-t-il eu un moment particulier dans votre vie où vous avez su que vous vouliez devenir chercheuse ?

"Oui, j’ai pris cette décision au lycée. Même en ayant du mal avec le latin ou les maths, je me disais que c’était un passage obligé pour faire de la biologie. Cela m’a donné une direction claire et beaucoup de motivation. Cette conviction m’a accompagné pendant mes études et au-delà."

LA MÉDIATION SCIENTIFIQUE SELON CHRISTIAN BRAENDLE

Que vous apporte de parler de vos recherches au grand public ?

"C’est toujours enrichissant et stimulant. Cela m’oblige à simplifier mes idées et à réfléchir à ce qui est vraiment essentiel dans mes recherches. J’aime voir la curiosité s’éveiller chez les gens, surtout chez les enfants. Ces échanges donnent du sens à mon travail. Ils apportent souvent de nouvelles perspectives."

Que diriez-vous à un collègue pour le convaincre de se lancer dans la médiation scientifique ?

"Je lui dirais que cela fait partie de notre mission. Si on attend de la société qu’elle soutienne la recherche, on doit aussi partager ce qu’on fait. Communiquer crée de la confiance et de l’intérêt pour la science. Ne pas le faire, c’est passer à côté d’un aspect important de notre métier. Et ça peut être très plaisant."

Auriez-vous une anecdote à partager en lien avec votre expérience en médiation scientifique ?

"Lors d’une visite scolaire, un élève m’a demandé si les vers pouvaient tomber amoureux. C’était drôle, mais cela a mené à une discussion très riche sur le comportement et l’évolution. Ce genre de questions inattendues rend la médiation passionnante. Cela montre que la science fait appel à l’imagination."

"C’est toujours enrichissant et stimulant. Cela m’oblige à simplifier mes idées et à réfléchir à ce qui est vraiment essentiel dans mes recherches. J’aime voir la curiosité s’éveiller chez les gens, surtout chez les enfants. Ces échanges donnent du sens à mon travail. Ils apportent souvent de nouvelles perspectives."

Que diriez-vous à un collègue pour le convaincre de se lancer dans la médiation scientifique ?

"Je lui dirais que cela fait partie de notre mission. Si on attend de la société qu’elle soutienne la recherche, on doit aussi partager ce qu’on fait. Communiquer crée de la confiance et de l’intérêt pour la science. Ne pas le faire, c’est passer à côté d’un aspect important de notre métier. Et ça peut être très plaisant."

Auriez-vous une anecdote à partager en lien avec votre expérience en médiation scientifique ?

"Lors d’une visite scolaire, un élève m’a demandé si les vers pouvaient tomber amoureux. C’était drôle, mais cela a mené à une discussion très riche sur le comportement et l’évolution. Ce genre de questions inattendues rend la médiation passionnante. Cela montre que la science fait appel à l’imagination."

Partager vos recherches avec les scolaires est-il (ou serait-il) un moyen efficace pour leur donner envie de s'intéresser aux sciences et pourquoi pas de s’orienter vers les sciences ?

"Oui, sans aucun doute. Sensibiliser les élèves tôt peut avoir un grand impact. La science aide à comprendre un monde complexe, surtout dans une époque incertaine. Elle développe l’esprit critique et la curiosité. Si cela pousse ne serait-ce qu’un seul élève vers les sciences, cela vaut largement la peine."

Pensez-vous que les décideurs politiques pourraient davantage échanger avec des chercheuses et chercheurs pour prendre certaines décisions ?

"Il y a des efforts à faire des deux côtés. Les politiques ne tiennent pas toujours compte de l’avis scientifique, notamment en France. Et beaucoup de scientifiques hésitent à s’engager. Un meilleur dialogue serait bénéfique pour la science comme pour la société. Nous avons des connaissances utiles, encore faut-il les partager."

En quoi votre recherche a-t-elle des implications pratiques ou des applications dans le monde réel ?

"Nos travaux sont surtout fondamentaux. Mais toute application repose sur des connaissances de base. Nous étudions comment les organismes se développent et s’adaptent, ce qui éclaire des domaines comme la santé, l’agriculture ou l’environnement. Même sans application directe, cette recherche est essentielle. C’est ce qui lui donne sa valeur."

Ses inspirations

"La nature est ma plus grande source d’inspiration. Sa complexité, sa beauté et sa capacité d’adaptation me fascinent. J’ai aussi été inspiré par des mentors et collègues passionnés. Le travail sur le terrain en particulier a souvent été déclencheur de nouvelles idées. L’observation et l’émerveillement guident la recherche."

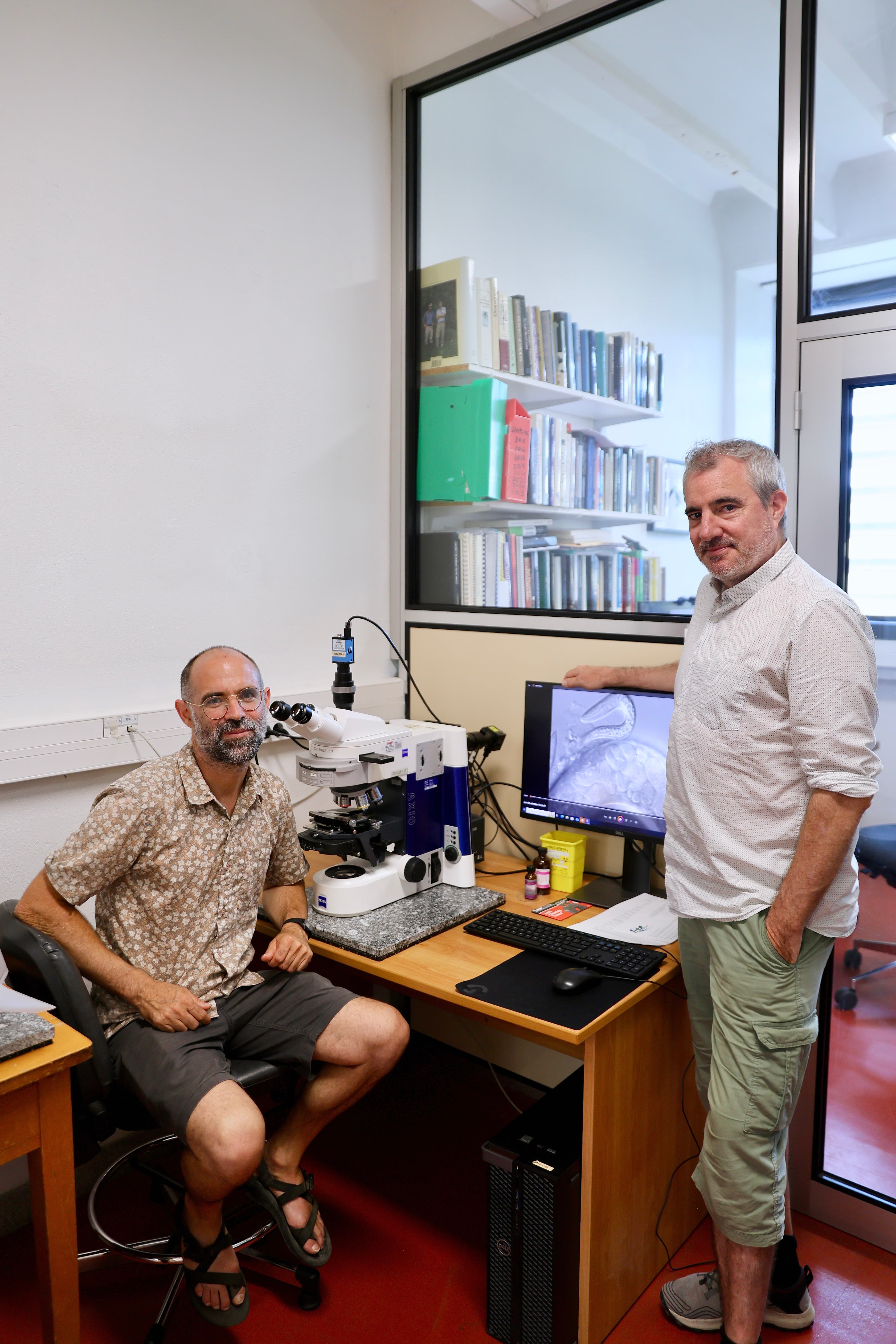

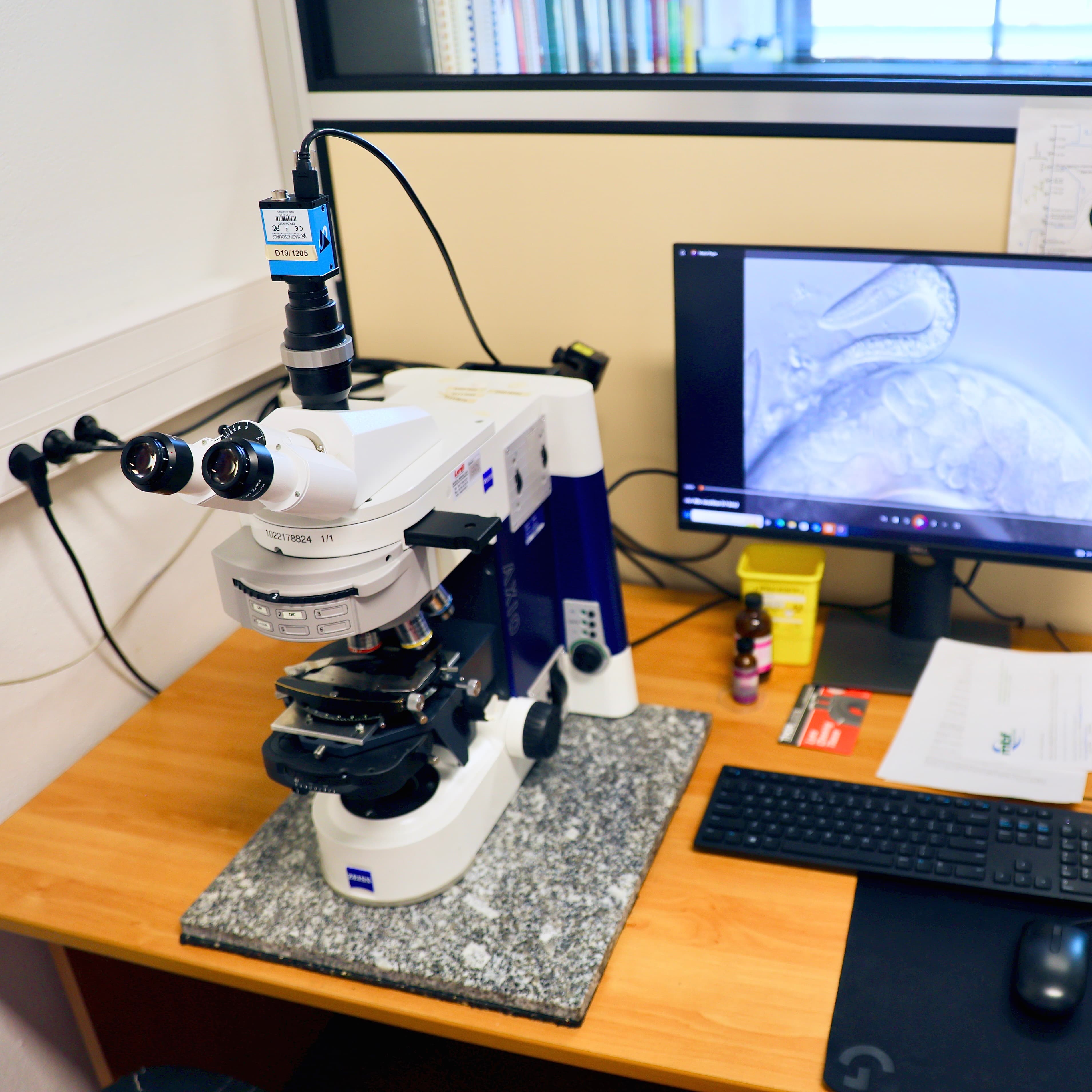

L'objet de Christian Braendle

Pour sortir des sentiers battus, nous avons demandé à ce chercheur de choisir un objet emblématique de ses études.

Le résultat ? Un microscope

"J’ai choisi un microscope. C’est un symbole fort de la recherche en biologie. Il permet d’explorer des mondes invisibles à l’œil nu. C’est un outil, mais aussi une métaphore de la curiosité scientifique. Certains de mes meilleurs souvenirs de recherche sont liés à ce qu’on découvre en regardant dedans."

Découvrez le projet RNADAPT

Le résultat ? Un microscope

"J’ai choisi un microscope. C’est un symbole fort de la recherche en biologie. Il permet d’explorer des mondes invisibles à l’œil nu. C’est un outil, mais aussi une métaphore de la curiosité scientifique. Certains de mes meilleurs souvenirs de recherche sont liés à ce qu’on découvre en regardant dedans."

Découvrez le projet RNADAPT