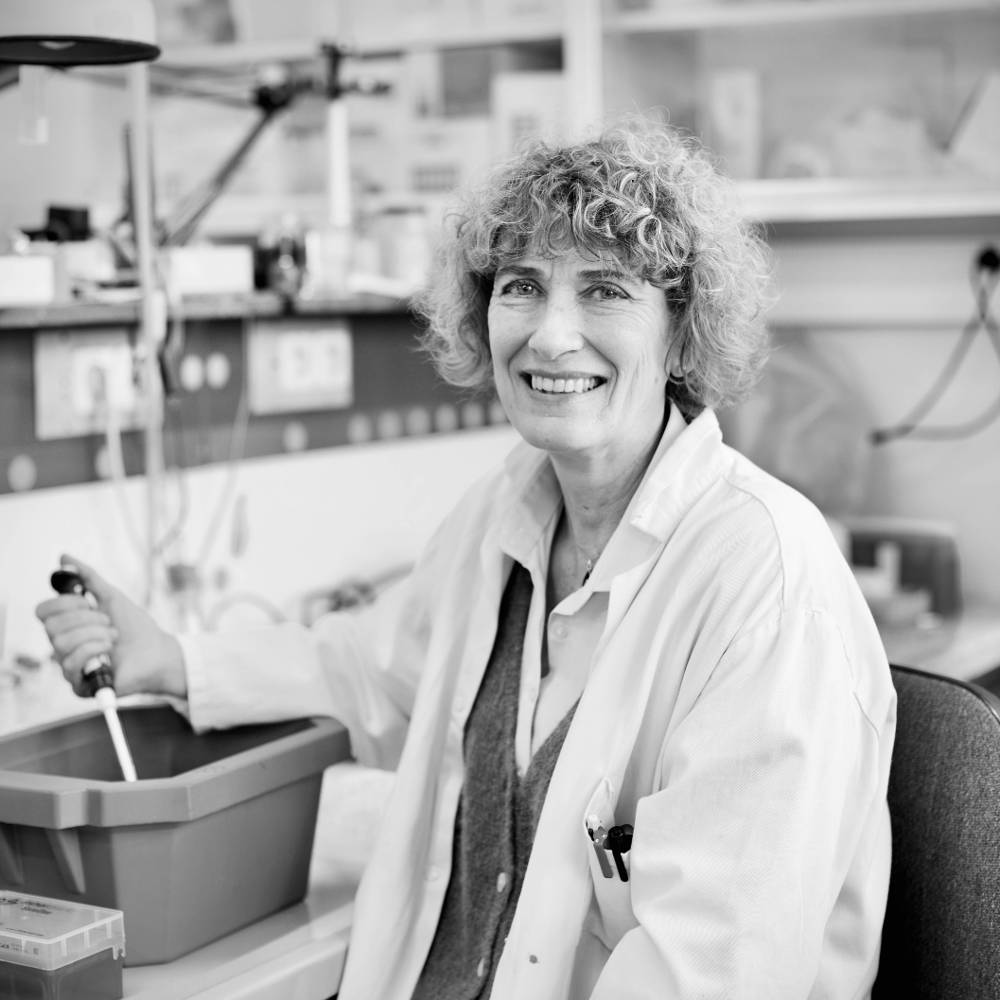

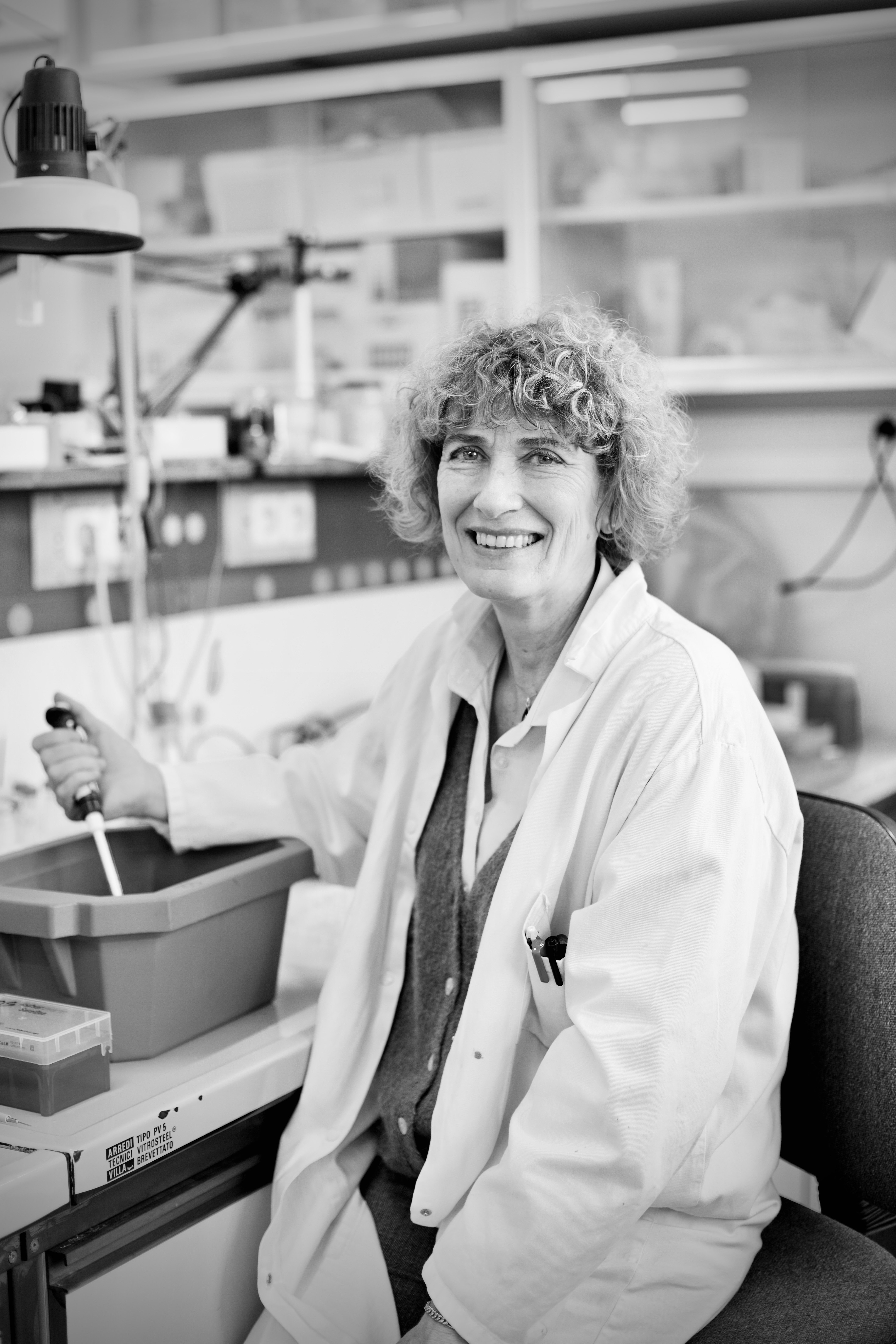

Hélène Guizouarn, chercheuse CNRS à l'Institut de Biologie de Valrose, explore le dysfonctionnement de canaux ioniques dans les globules rouges, cause d’une maladie rare: la stomatocytose déshydratée héréditaire. Elle cherche à comprendre ces mécanismes pour développer des traitements contre cette forme d'anémie.

Les coulisses d'une carrière en recherche

Hélène Guizouarn, chercheuse CNRS à l'Institut de Biologie de Valrose, explore le dysfonctionnement de canaux ioniques dans les globules rouges, cause d’une maladie rare: la stomatocytose déshydratée héréditaire. Elle cherche à comprendre ces mécanismes pour développer des traitements contre cette forme d'anémie.

Qu'est-ce qui vous a initialement attirée vers votre domaine de recherche ?

« J’ai choisi de faire de la biologie par goût mais c’est le hasard des rencontres qui m’a conduit à travailler sur la perméabilité des membranes cellulaires.

Initialement je voulais travailler dans l’océanographie, j’en ai été dissuadée par une discussion avec un chercheur de l’université de Nice lors d’une journée porte ouverte. Déjà à l’époque, début des années 80, il déplorait l’absence de débouché pour les étudiants formés dans ce domaine !

J’aimais la chimie et la biologie, j’ai suivi une formation de biochimie et je suis allée faire mon DEA puis mon doctorat dans un laboratoire qui travaillait sur les protéines de transport dans les membranes cellulaires. Mon choix était motivé surtout par les personnes avec qui je travaillerai et les moyens dont disposait le laboratoire. Je n’ai pas été déçue par ce sujet de recherche qui, tout en étudiant à l’échelle moléculaire les phénomènes biologiques, permet d’aborder la physiologie. »

Y a-t-il eu un moment particulier dans votre vie où vous avez su que vous vouliez devenir chercheuse ?

« Lorsque, en me promenant enfant, j’ai vu l’intérieur d’un laboratoire à travers les fenêtres d’une station marine. Les paillasses, les instruments, la verrerie, immédiatement je me suis dit que c’est dans cet univers que je voulais travailler plus tard, en lien avec la mer. Je travaille dans un laboratoire de recherche mais la mer n’en a pas fait partie… »

En quoi votre recherche a-t-elle des implications pratiques ou des applications dans le monde réel ?

« Je cherche à établir des liens entre divers résultats expérimentaux pour construire une connaissance scientifique. L’utilisation de cette connaissance à des fins pratiques permettra peut-être de traiter les stomatocytoses déshydratées ou pourquoi pas d’autres pathologies. Difficile à anticiper aujourd’hui. Ceci dit, il ne me semble pas que ce soit le but ultime à attendre de la recherche en biologie même si c’est un de ses aspects très appréciable pour notre bien-être. »

La médiation scientifique selon Hélène Guizouarn

Que vous apporte de parler de vos recherches au grand public ?

« Partager une passion, un moment agréable, l’espoir de nourrir l’envie de connaitre. »

Partager vos recherches avec les scolaires est-il (ou serait-il) un moyen efficace pour leur donner envie de s'intéresser aux sciences et pourquoi pas s'orienter vers les sciences ?

« Oui je pense que c’est un moyen de donner envie ou tout du moins de les encourager à poursuivre leur rêve. Mais c’est délicat, les difficultés liées à l’exercice de ce métier et les changements qui se sont opérés au cours des dernières décennies, ne nous encouragent pas à pousser des enfants dans un domaine où l’équilibre entre les sources de satisfactions et de plaisir d’une part et les déceptions et frustrations d’autre part, penchent davantage du côté des secondes. »

Que diriez-vous à un collègue pour le convaincre de se lancer dans la médiation scientifique ?

Pensez-vous que les décideurs politiques pourraient davantage échanger avec les chercheuses et les chercheurs pour prendre certaines décisions ?

« Sans doute mais je ne suis pas très au fait de l’intensité des contacts entre les décideurs politiques et les scientifiques. Cela dit, l’expertise scientifique est une connaissance qui comme toute connaissance enrichit l’humanité et l’aide à prendre des décisions pour s’adapter au réel. Donc les politiques ont tout intérêt à considérer les expertises scientifiques comme une aide pour la prise de décision. »

Ses inspirations

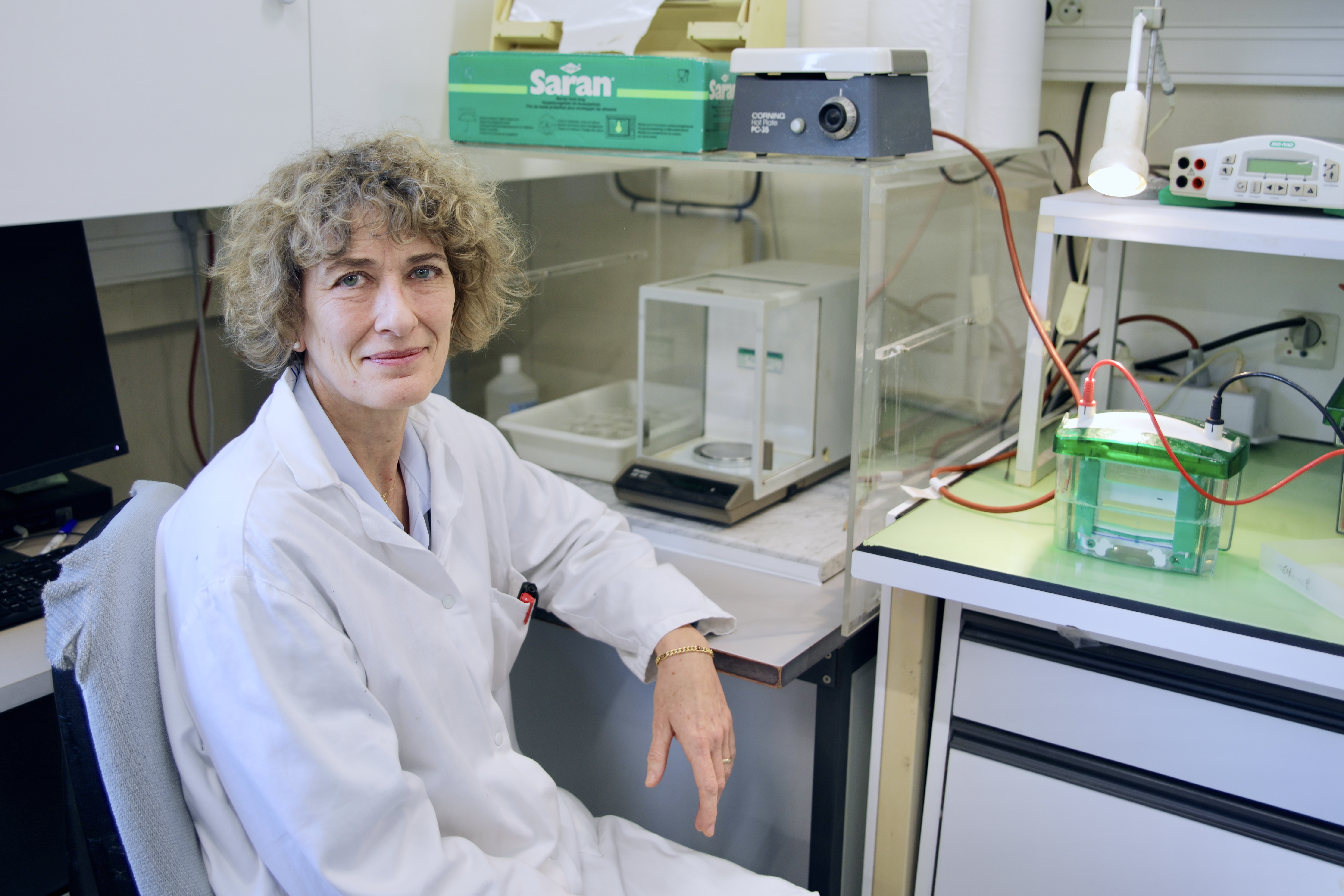

L'objet d'Hélène Guizouarn

Pour sortir des sentiers battus, nous avons demandé à ce chercheuse de choisir un objet emblématique de ses études.

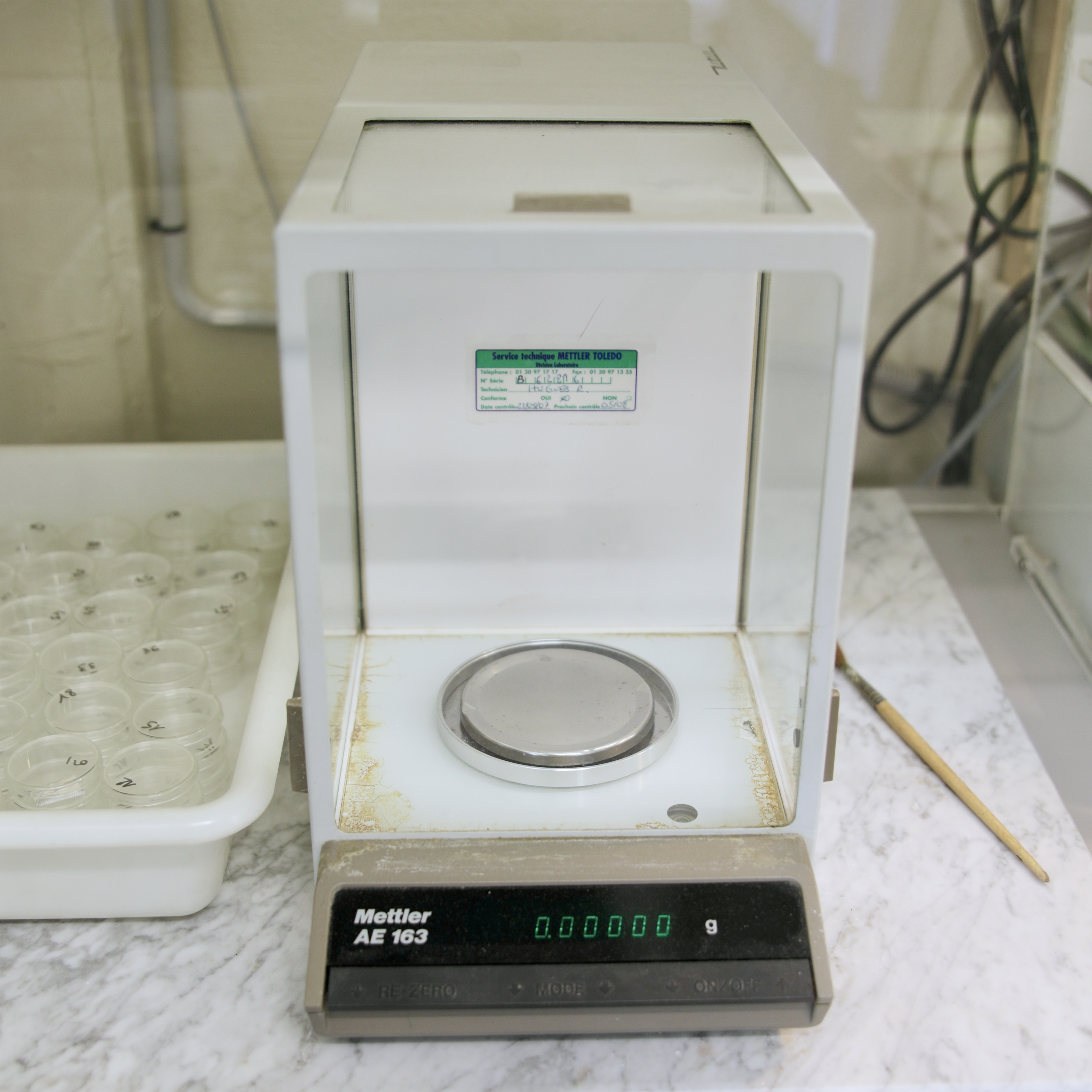

Le résultat ? Une balance

« La balance, objet ne présentant pas d’attrait technologique particulier de nos jours, est très utile dans nos travaux pour mesurer avec précision le contenu en eau des globules rouges.

Dans les laboratoires hospitaliers, des appareils sophistiqués permettent une évaluation indirecte du volume des globules rouges mais seule la pesée du culot de globule rouges humides puis sec permet de connaître la quantité d’eau qu’ils contenaient et de calculer avec précision la concentration des solutés et d’en déduire leur mouvement dans différentes conditions expérimentales ou pathologiques. Une simplicité irremplaçable. »

Découvrez le projet ROPKIP!