Les coulisses d'une carrière en recherche

Michela Chessa, enseignante-chercheuse Université Côte d’Azur au GREDEG, étudie comment nos comportements influencent l'innovation verte. Elle analyse comment la créativité, la gestion du risque et les contextes sociaux jouent un rôle dans la création de produits respectueux de l'environnement.

Y a-t-il eu un moment particulier dans votre vie où vous avez su que vous vouliez devenir chercheur ?

« Pendant ma cinquième année d’université, je suis partie aux Pays-Bas pour écrire ma thèse de master. J’ai été accueillie dans un laboratoire de recherche de renommée internationale, composé de personnes dynamiques, enthousiastes et motivées. Après quelques jours, je savais que c’était la vie que je voulais. »

Ses inspirations

« Parler avec des chercheurs plus âgés qui ont atteint des objectifs importants, ou parler avec des jeunes, pleins d'enthousiasme, est toujours ma plus grande source d'inspiration. »

Qu'est-ce qui vous a initialement attiré vers votre domaine de recherche ?

« Je pense que tout est arrivé de manière assez spontanée. Je n’ai pas fait de grands projets à l’avance, mais j’ai suivi, jour après jour, les opportunités qui se sont présentée et j’ai choisi de m’intéresser à ce qui m’intriguait et me passionnait le plus.

L’étude du comportement des personnes, de leur façon d’agir de manière stratégique ou coopérative, ainsi que leur désir d’être créatifs et de résoudre des problèmes, est quelque chose de très intrigant. Comprendre le comportement des gens signifie comprendre les flux de la politique, la révolution numérique et des réseaux sociaux, les défis climatiques, et bien d’autres aspects qui façonnent notre société. »

La médiation scientifique selon Michela Chessa

Que vous apporte de parler de vos recherches au grand public ?

« La recherche est souvent perçue comme quelque chose de réservé à des personnes solitaires et inaccessible au grand public. J’aime, au contraire, parler aux gens pour leur faire comprendre que la recherche est quelque chose pour tout le monde, et qu’avec les bons moyens de communication, elle peut et doit s’adresser à tous. »

Auriez-vous une anecdote à partager en lien avec votre expérience en médiation scientifique ?

« L’année dernière, lors de la Fête de la Science, j’ai expliqué à un monsieur très âgé les difficultés liées au recyclage d’un type spécifique de plastique. J’ai essayé d’être claire, d’utiliser des mots simples et compréhensibles par tous. Et puis, c’était un monsieur très âgé, donc mieux vaut parler lentement et en articulant les mots, non ? Le monsieur âgé m’a répondu de manière dynamique et excitée, en énumérant tous les termes techniques et les moindres détails sur le sujet... Il s’est avéré ensuite que c’était un collègue (maintenant à la retraite depuis de nombreuses années) infiltré parmi le grand public. »

Que diriez-vous à un collègue pour le convaincre de faire de la médiation scientifique ?

« Je conseillerais simplement d’essayer. Beaucoup de chercheurs ont peur d’être mal compris ou d’ennuyer le public. Mais c’est magnifique de voir à quel point le grand public est avide de découvrir, de comprendre et de participer. »

Partager vos recherches avec les scolaires est-il un moyen efficace pour leur donner envie de s'intéresser aux sciences et pourquoi pas de s’orienter vers les sciences ?

« C’est certainement un aspect fondamental de la vulgarisation scientifique. Les jeunes sont, en principe, très curieux, mais ils ont tendance à penser que certaines choses sont trop difficiles pour eux. Leur parler et les aider à comprendre leur donne une idée claire du fait que la recherche peut être une bonne voie pour eux. »

Pensez-vous que les décideurs politiques pourraient davantage échanger avec les chercheuses et les chercheurs pour prendre certaines décisions ?

« Lorsqu'il s'agit de choix collectifs ou de choix environnementaux, il est essentiel de savoir discuter avec les décideurs politiques, et il est crucial que ces derniers prennent en compte l'avis de la science avant de prendre des décisions importantes.

Dans mes recherches, par exemple, je montre souvent comment il est possible, avec les bons choix, d'inciter les gens à faire des choix plus responsables pour la communauté (je fais surtout référence à l'environnement). »

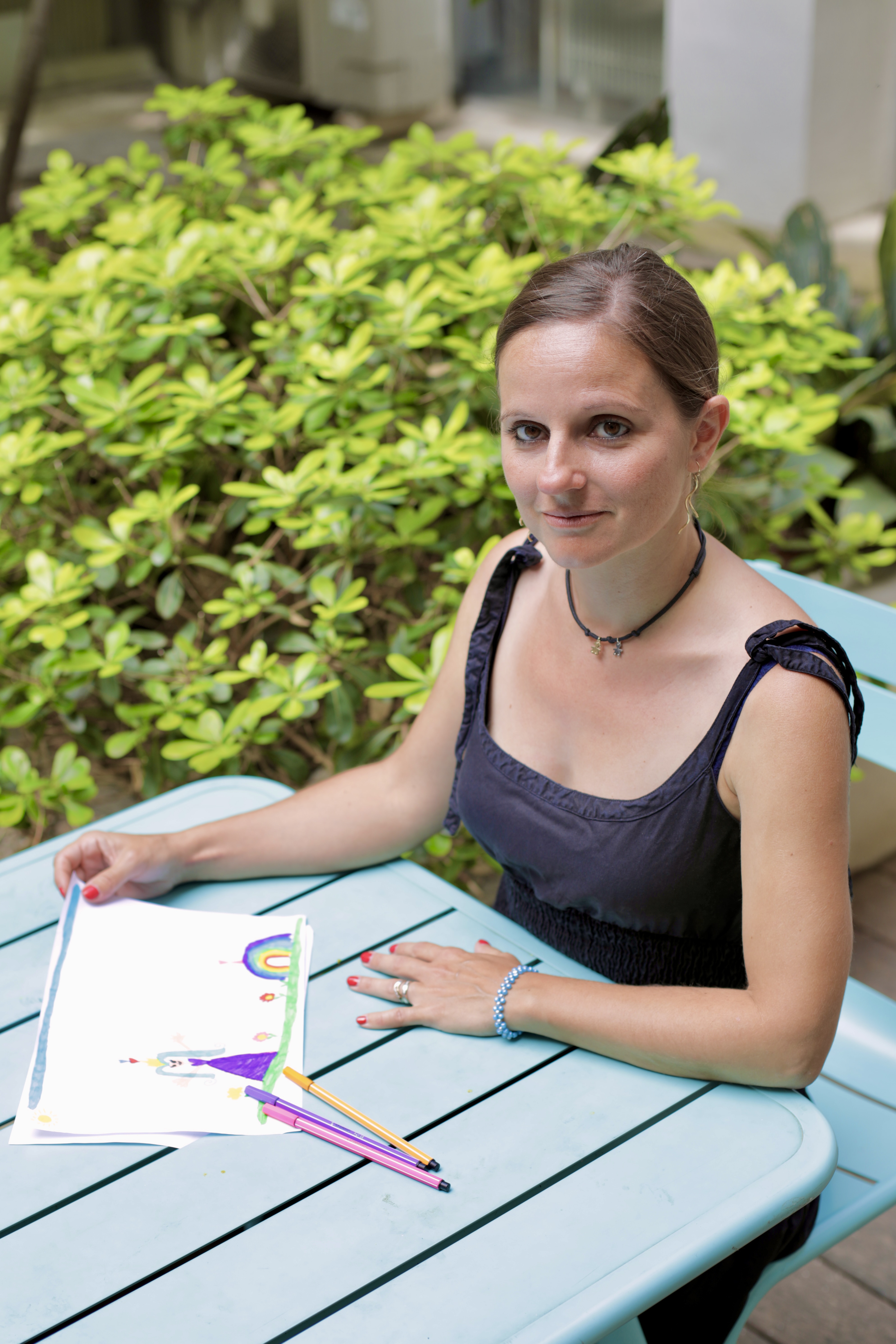

L'objet de Michela Chessa

Pour sortir des sentiers battus, nous avons demandé à ce chercheur de choisir un objet emblématique de ses études.

Le résultat ? Des dessins

« J'ai choisi cet objet parce qu'il appartient à mes enfants. Et si la recherche vise un monde plus vivable, c'est surtout au profit des plus jeunes. »

Découvrez le projet GRICRIS !