Robert Arkowitz, chercheur CNRS à l'Institut de Biologie Valrose (iBV), étudie la polarité cellulaire essentielle au développement des organismes. Il analyse la perte ou la pertubation de polarité caractéristique d'une variété de maladies et d'anomalies congénitales.

Les coulisses d'une carrière en recherche

Robert Arkowitz, chercheur CNRS à l'Institut de Biologie Valrose (iBV), étudie la polarité cellulaire essentielle au développement des organismes. Il analyse la perte ou la pertubation de polarité caractéristique d'une variété de maladies et d'anomalies congénitales.

Qu'est-ce qui vous a initialement attiré vers votre domaine de recherche ?

« J'ai toujours été très attiré par les micro-organismes et en particulier par l'observation au microscope. »

Y a-t-il eu un moment particulier dans votre vie où vous avez su que vous vouliez devenir chercheur ?

« Dès mon plus jeune âge, j'ai su que je voulais faire de la recherche, et j'ai toujours cherché à comprendre le fonctionnement des choses. Je me suis d'abord intéressé à la chimie et à la façon dont les molécules étaient assemblées et, au fur et à mesure que je me familiarisais avec la biologie, je me suis intéressé à l’organisation spatio-temporelle des mico-organismes. »

En quoi consiste votre recherche ?

« Nous travaillons sur un champignon pathogène médicalement important pour comprendre comment il se développe et change de forme en réponse à son environnement, ce qui est critique pour sa virulence. Ceci devrait nous aider à identifier de nouvelles cibles médicamenteuses, essentiel pour lutter contre ces pathogènes difficiles à traiter de par leur similitude avec les cellules humaines. »

Ses inspirations

« Initialement, mes parents et leur curiosité pour les sciences, l’un en biologie et l’autre en mathématiques, puis mes mentors durant ma Thèse et mon post-doctorat, ont bien sûr été sources d'inspiration, mais mes plus grandes sources d'inspiration viennent quotidiennement de mes collègues et du plaisir de la découverte fascinante et toujours renouvelée du vivant à l’échelle cellulaire et subcellulaire.. »

La médiation scientifique selon Robert Arkowitz

Que vous apporte de parler de vos recherches au grand public ?

« Il est important de s'adresser au grand public pour qu'il comprenne ce que fait un chercheur et pour expliquer la beauté de la biologie à l'échelle subcellulaire, cellulaire et de l'organisme. Parler de mes recherches permet, en plus de partager la passion qui fait choisir ce métier, de décrire le quotidien du chercheur, à savoir qu’en amont des percées scientifiques en Biologie, il y a un travail de longue haleine, incluant la recherche de financements, le travail expérimental nécessairement répétitif, pour tester des hypothèses et vérifier des résultats qui seront in fine publiés et partagés. »

Partager vos recherches avec les scolaires est-il un moyen efficace pour leur donner envie de s'intéresser aux sciences et pourquoi pas de s’orienter vers les sciences ?

« Oui, car je trouve les écoliers très ouverts à la recherche et, en général, curieux du monde qui nous entoure. Le partage de la recherche est un moyen efficace de stimuler la curiosité, qui est la première étape dans le choix d'une carrière scientifique. »

Que diriez-vous à un collègue pour le convaincre de se lancer dans la médiation scientifique ?

« Il est important d'interagir avec le public pour lui expliquer l'importance de la recherche fondamentale et de ses répercussions potentielles sur leur vie. Il est également important que des spécialistes d’un domaine scientifique communiquent sur des faits pour éviter que des informations erronées soient accréditées. »

Pensez-vous que les décideurs politiques pourraient davantage échanger avec les chercheuses et les chercheurs pour prendre certaines décisions ?

« En général, les décideurs politiques sont très éloignés de ce qu’est la recherche scientifique et de sa programmation. La recherche ne fonctionne pas à court terme et nécessite une prise de risque et une vision à long terme, deux aspects souvent malheureusement absents chez ces décideurs, soumis à des contraintes électorales. »

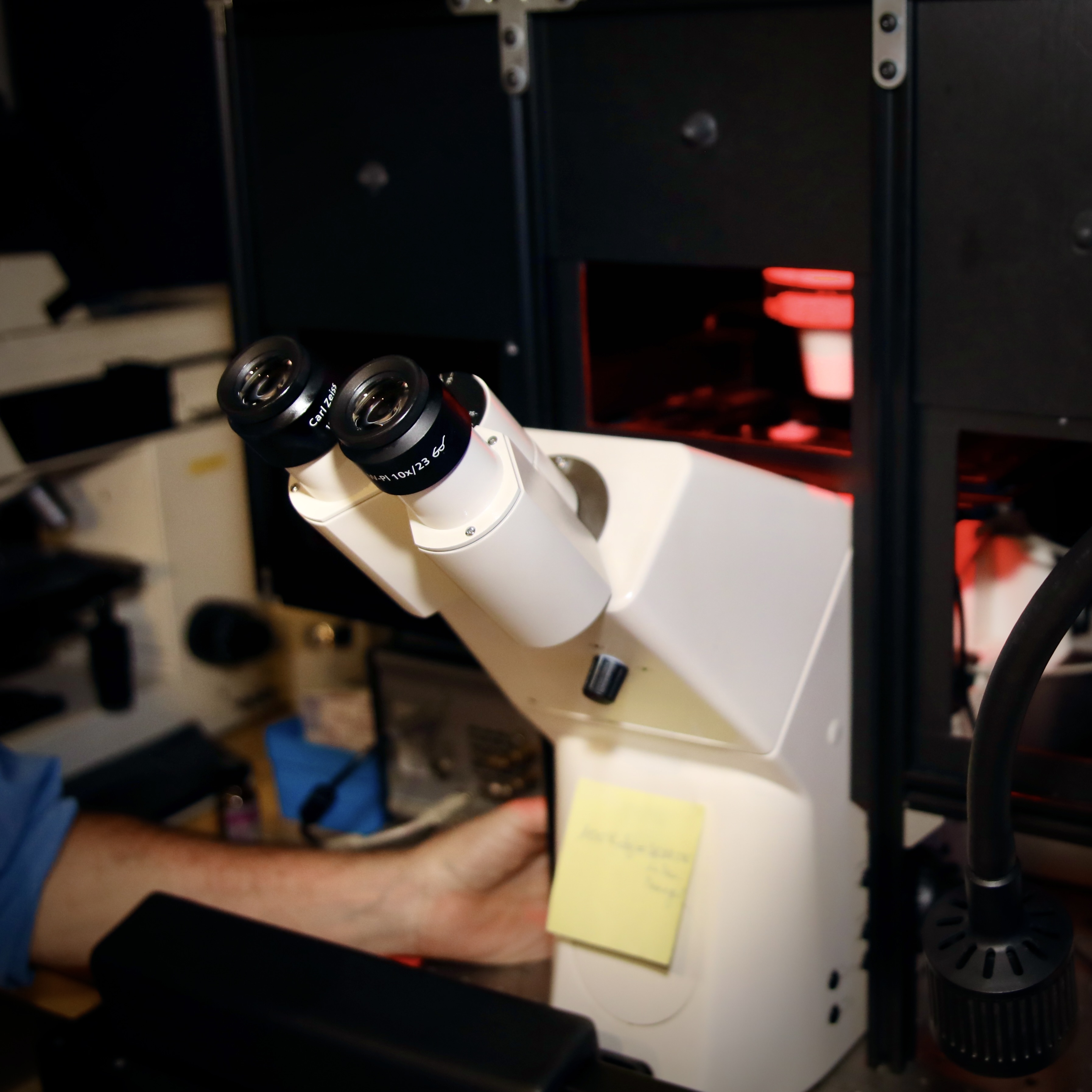

L'objet de Robert Arkowitz

Pour sortir des sentiers battus, nous avons demandé à ce chercheur de choisir un objet emblématique de ses études.

Le résultat ? Un microscope !

« Le microscope est le moyen d’entrer dans un monde invisible à l’œil nu. L'objet est un microscope à fluorescence qui nous permet de visualiser les micro-organismes vivants en temps réel pour observer comment ils réagissent à différents stimuli et stress environnementaux. »

Découvrez le projet DYNCELLPOL !