Journée mondiale de la philosophie : un regard sur l'héritage avec Mélanie Plouviez

- Science et Société

le 4 novembre 2025

À l’occasion de la Journée mondiale de la philosophie, (re)découvrez le regard de Mélanie Plouviez, chercheuse au Centre de Recherches en Histoire des Idées (CRHI) – Université Côte d’Azur, à travers un article du magazine Intervalle.

Philosophe, Mélanie Plouviez explore la manière dont la philosophie interroge nos façons de penser, d’agir et de vivre ensemble. Dans cet article, elle partage ses travaux autour de l'héritage.

Une belle occasion de rappeler combien la philosophie contribue à éclairer les grands enjeux actuels — qu’ils soient éthiques, politiques, ou technologiques.

HÉRITAGE AU CARRÉ : JUSTICE SOCIALE ?

Transmettre un héritage, c’est un geste familial. Un parent lègue une maison, des économies, un terrain... Mais c’est aussi, et on l’oublie trop souvent, un acte politique, économique, philosophique. Car hériter, ce n’est pas seulement recevoir : c’est participer à la manière dont les richesses se répartissent dans la société. Et cette question est largement plus brûlante et d’actualité qu’elle n’en a l’air...

Comme l’a montré l’économiste Thomas Piketty, l’héritage est revenu au centre de l’attention dans les années soixante-dix. En France, une part croissante des patrimoines

ne s’acquiert plus par le travail ou l’épargne, mais par transmission familiale. Un phénomène qui nous rapproche des sociétés du XIXe siècle, des temps qu’on pensait révolues. À l’époque, l’héritage était mentionné partout, dans les journaux, dans

les débats parlementaires, dans les tracts politiques. On discutait très sérieusement de sa légitimité, et surtout : on n’avait pas peur d’en contester l’évidence.

En 1920, un penseur italien, Eugenio Rignano, propose une idée qui va faire parler d’elle : la fiscalité sur l’héritage devrait augmenter à mesure qu’un bien a été transmis de génération en génération. En clair, plus une richesse a été héritée (et ré-héritée), plus elle devrait être imposée lourdement. L’idée est simple : on taxe davantage les fortunes « recyclées » que les patrimoines fraîchement acquis. Un héritage au carré, en résumé ! Cela revient à dire que tous les héritages ne se valent pas. Hériter directement de ses parents, ou récupérer un château qui a traversé six générations, ce n’est pas la même chose. Avec ce système, Rignano veut moduler la légitimité des transmissions selon leur distance, non pas géographique, mais temporelle.

Au XIXe siècle, ce n’était pas si évident. Des figures, comme Mirabeau ou Robespierre, voyaient dans l’héritage une possibilité pour la société de décider quoi faire des biens laissés par les morts. Robespierre affirmait : « La propriété n’est sacrée qu’autant qu’elle est le fruit du travail. » L’héritier, lui, n’a souvent rien fait pour acquérir ce qu’il reçoit.

Alors qu’aujourd’hui, on a tendance à penser que l’héritage familial va de soi, qu’il s’agit d’un acte naturel, Pourquoi ne pas remettre à plat cette institution ? C’est justement

la question et le sujet de recherche du projet PHILHERIT, soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche et Université Côte d’Azur. Avec l’aide des humanités numériques, deux chercheuses Stephania Ferrando et Mélanie Plouviez avec Pierre Carl- Langlois, chercheur à l’Université de Montpellier 3, ont exploré plus de 100 000 textes entre 1780 et 1920, numérisés sur Gallica, pour retrouver les traces des débats oubliés sur l’héritage.

Et surprise ! De nombreux penseurs – sociologues, philosophes, députés – portaient l’idée que l’héritage pouvait être transformé pour réduire les inégalités. Pour eux, ce n’était pas un simple droit privé, mais un outil de justice sociale.

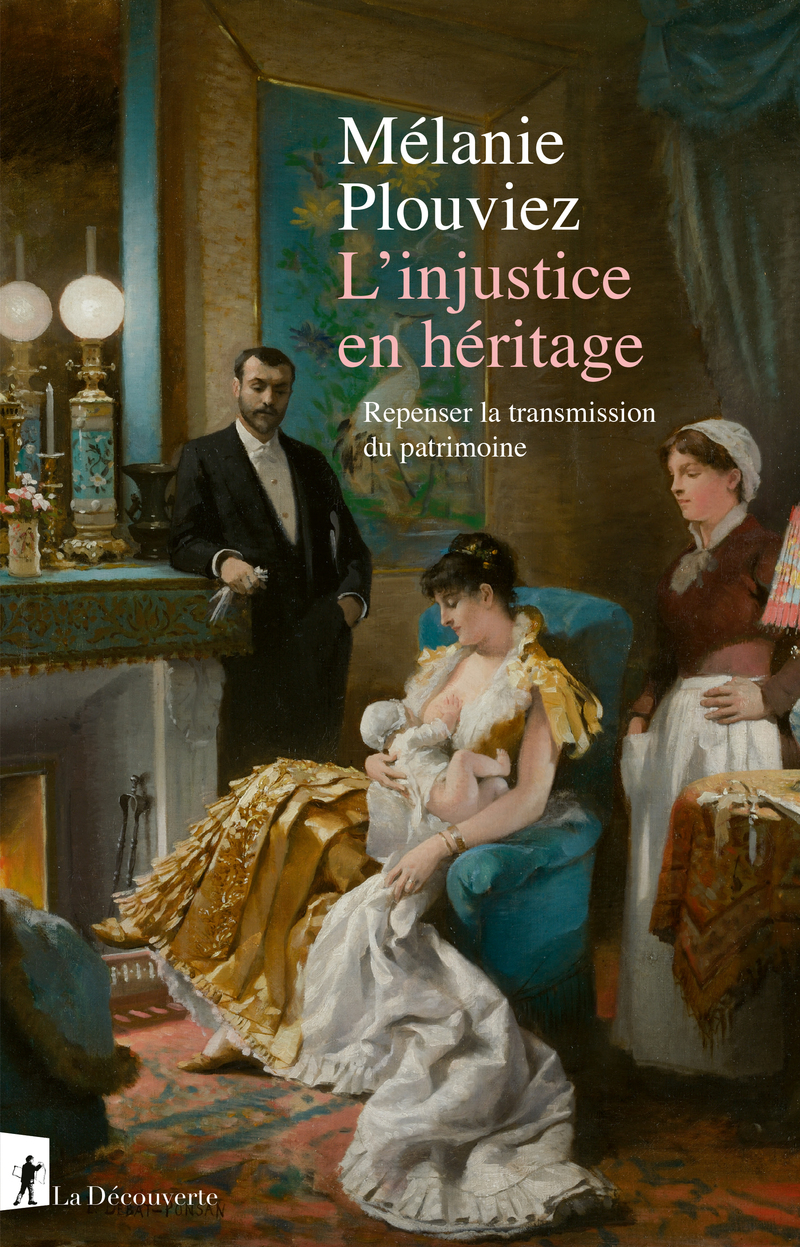

L’injuste en héritage de Mélanie Plouviez publié en 2025 aux éditions La Découverte.

LE DROIT SUCCESSORAL, UN LEVIER MÉCONNU

Un tournant décisif a été pris entre 1791 et 1794, quand les révolutionnaires, conscients de l’enjeu, ont instauré les premières règles modernes de succession. Robespierre plaidait déjà pour un droit successoral au service de l’égalité, capable de limiter les effets cumulatifs de la richesse familiale.

Et ce n’est pas juste une question de principe. Une étude menée au Danemark a montré que la performance des entreprises chute de 20 % après leur transmission aux enfants du fondateur. Et si l’héritage n’était pas toujours la meilleure solution, même économiquement ? Certaines utopies du XIXe siècle, comme celles des saint-simoniens, allaient encore plus loin : à la mort du propriétaire, les biens devaient être réattribués par une instance publique démocratique à ceux qui sauraient les utiliser au mieux.

« La propriété de l’homme peut-elle s’étendre au-delà de la vie ? Peut-il donner des lois à sa postérité, lorsqu’il n’est plus ? Peut-il disposer de cette terre qu’il a cultivée, lorsqu’il est lui-même réduit en poussière ? Non » — Robespierre

En France, la Révolution française marque un tournant avec l’abolition des privilèges féodaux. Le Code Napoléon consolide cette évolution en unifiant les pratiques successorales et en imposant le partage du patrimoine entre tous les enfants. Il limite alors fortement les choix individuels au profit d’une égalité familiale. Contrairement à ce qu’on pense souvent, on ne fait pas ce qu’on veut de ses biens, même de son vivant !

En 2025, l’âge moyen pour hériter est... 60 ans. Autant dire que l’héritage n’aide plus les jeunes à se lancer dans la vie. En 1820, on héritait vers 25 ans. Et demain ? D’ici 2040, 9 000 milliards d’euros vont être transmis en France, majoritairement entre personnes déjà âgées et souvent déjà aisées. Dans ce contexte, poser la question de l’héritage, c’est poser celle de la justice sociale. Qui reçoit ? Quand ? Comment ? Et au nom de quoi ?

Loin d’être un simple rituel familial, l’héritage est une institution sociale qui modèle en profondeur nos sociétés. En interrogeant le passé, en relisant les débats du XIXe siècle, le projet PHILHERIT nous invite à suspendre nos évidences et à envisager d’autres manières de transmettre les richesses. Alors, prêt à hériter... d’un nouveau regard ?

LE PROJET PHILHERIT

PHILHERIT est un projet interdisciplinaire : philosophie, droit, économie. Il explore les liens entre héritage et justice sociale, à travers une analyse historique et normative des théories successives de l’héritage, de 1800 à aujourd’hui. Objectif : repenser les principes de régulation du patrimoine transmis et faire dialoguer passé, présent et futur. Cet article a été rédigé dans le cadre du projet ANR SAPS Côte d’Azur qui assure la médiation scientifique des projets de recherche financés par l’ANR en 2021.

Pour lire d'autres articles provenant du magazine Intervalle : https://science-societe.univ-cotedazur.fr/intervalle-le-magazine